離開了東京的新宿漱石山房紀念館,我追隨夏目漱石的足跡來到了倫敦。

那是2019年的6月12日,或者我一生人都會記住這個日子。這天我遇到了出生以來最讓我震撼的教授恒松郁生老師,我還到了英國邱吉爾銅像的腳下望着大笨鐘高叫:No Extradition to China!! Free Hong Kong!! Hong Kong is not China!!

如果是夏目漱石的粉絲大概會聽講過倫敦有一間私人創辦的夏目漱石博物館。館長是一位前無古人後無來者的超級夏目漱石粉絲—恒松郁生教授。

恒松 郁生は、ロンドン夏目漱石記念館館長、作家、崇城大学図書館長、副学長を経て現在、教授。筆名、サミー・恒松。 鹿児島県薩摩川内市出身。桜美林大学文学部英語英米文学科卒業後、1974年から在英30年。海外でホテルマン、旅行代理店のオーナー等を経て、大英博物館前で稀覯本専門の古書店や、ギャラリーを経営。

2018年我過去倫敦之前本想拜訪博物館卻發現已經結業;2019年我再到倫敦之前意外地發覺他竟然重新開張,只不過地方不再是以前夏目漱石曾經居住過的古老英國大屋,地址及聯絡方法並不公開。而且需要預先跟館長預約、解釋自己要去參觀的目的以及原因才能「有機會」參觀,非常神秘。

2016~2019年關門的博物館

回想第一次用英文及日文寫信給教授,表示希望參觀博物館的時候,教授說現在每星期只開放兩天給專門研究夏目漱石的人士以及傳媒探訪。對於這個回覆我很頭痛。

後來,我在英國的家裏書櫃一角找到兩年前出版的拙作。裏面有文章介紹位於東京池袋、都電荒川線「雑司が谷」駅的夏目漱石墓地朝聖。

我向教授自我介紹自己是來自香港寫日本文化的作家,終於得到教授准許可以到訪這個神秘的博物館。

我和教授相約在6月12日,地點是一個快要脫離倫敦的倫敦市郊火車站。住在倫敦西面Zone 3我首先坐巴士、轉地鐵、再轉火車最後花了接近1.5小時才去到教授指定的地方。

教授一早已經在車站等待我,和網上新聞看到的一樣是位頭髮已經發白、看上去非常精神有朝氣的胖胖的和藹可親的老人家。

跟隨教授走了大概3分鐘就去到一間房子,原來交收把所有的藏品都搬到這裏了!地下有一間房間佈置得古色古香,傳統英國書房的佈置揉和着書香的浪漫。

室內還有夏目漱石的胸像。

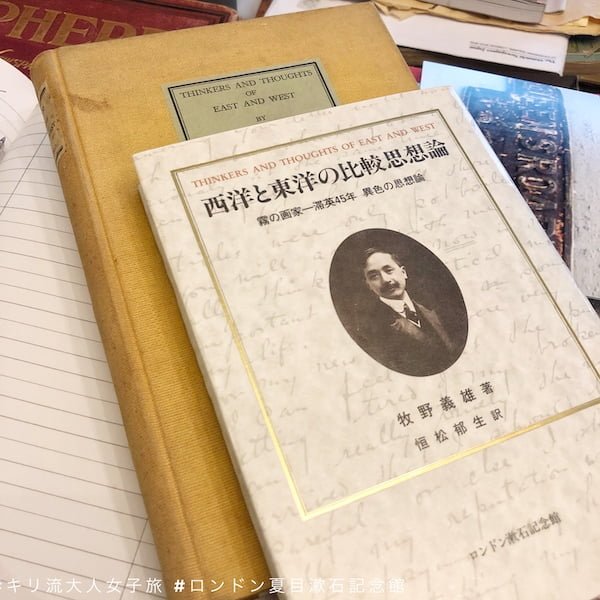

除了大量的古書之外,室內還有非常搶眼的舊英國街頭風景水彩畫。有備而戰的我在網上預先讀過,教授除了研究夏目漱石還是日本人水彩畫家牧野義雄的專門研究家。

雖然第一次請求參觀的時候失敗了,可是原來教授和藹可親。才剛剛進入書房我連忙表示謝意:「在教授百忙之中⋯⋯⋯」

教授打斷我的說話,咪着眼睛微笑說:「『忙』這個漢字是『心』『亡』了!我對着我的研究每天都覺得非常興奮,能夠有不同的新發現是雀躍興奮的。所以我不是『忙』,是過着充實的生活。」

不愧是世外高人,而且感覺很「不日本人」。

教授讓我看他這些年來的珍藏,無論是玻璃櫃裏面19世紀的宣傳品、還有一些歐洲100年前夏目漱石曾經看過的表演去過的地方的廣告、當然也少不了夏目漱石早期版本的書籍。

為了要研究夏目漱石,親自來到倫敦定居下來的恒松教授有傳奇的人生。

20年前出版的「こちらロンドン漱石記念館」(中公文庫)是教授的自傳,講述一個英語不靈光的日本窮小子70年代來到倫敦,一面在酒店做低下的工作賺取微薄薪金、一面自學各種歐洲語言,省吃儉用儲下每一分錢學習、生活、買舊書的故事。

恒松教授對於夏目漱石的愛情,只能講「瘋狂」。對於他來說書房裏面每一件珍藏品都能夠如數家珍,有血有淚的物品似乎也被賦予了生命。

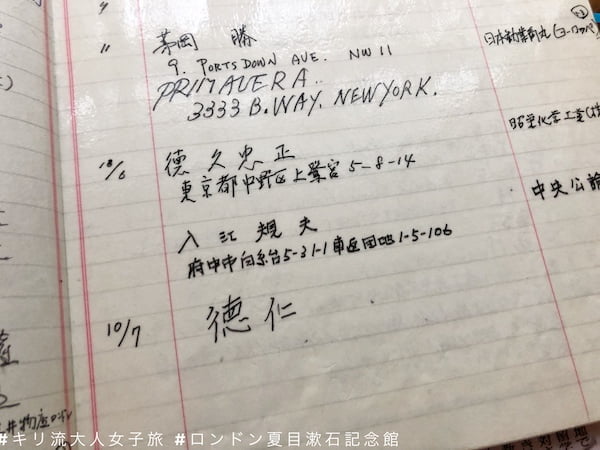

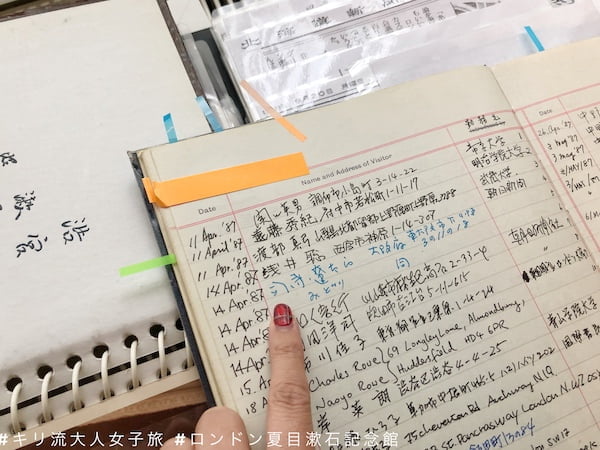

恒松教授讓我看看他的30幾年博物館簽名簿。我看到了80年代末期當今天王陛下還是留學生時期的親筆簽名。

司馬遼太郎老師也曾經來過此地。

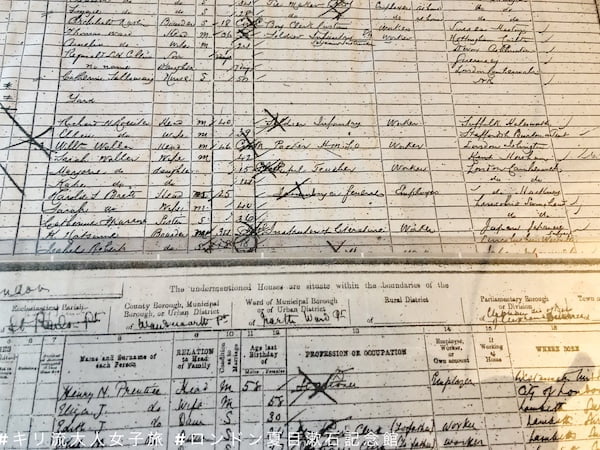

教授又讓我看他從倫敦政府人口紀錄的機關弄回來的夏目漱石在1900年代倫敦居民記錄,K. Natsume就是Kinosuke(夏目金之助)縮寫。

教授又問我一個問題:

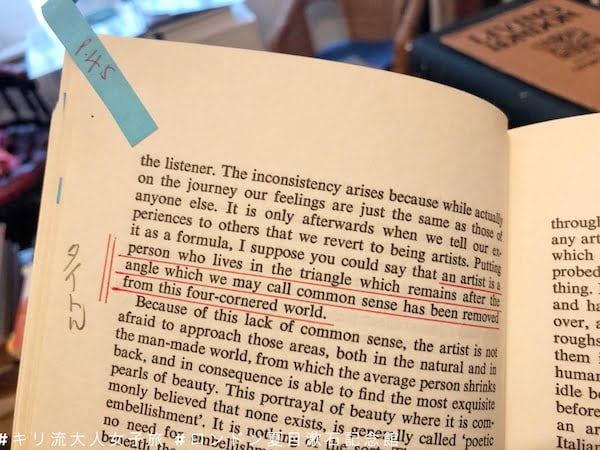

「Three-Cornered World是夏目漱石一本作品的英文翻譯名字,你能夠猜到是什麼嗎?」

不器用的我只能夠想到《心》。因為這是一個三角戀,三個人看到不同的世界。

可是原來這竟然是《草枕》。

Kusamakura was translated into English in 1965 by Alan Turney, under the title The Three-Cornered World.[1] Turney himself explained his choice of the title in an introduction:

Kusa Makura literally means The Grass Pillow, and is the standard phrase used in Japanese poetry to signify a journey. Since a literal translation of this title would give none of the connotations of the original to English readers, I thought it better to take a phrase from the body of the text which I believe expresses the point of the book.

The phrase from the book to which Turney refers is (in his own translation):

…I suppose you could say that an artist is a person who lives in the triangle which remains after the angle which we may call common sense has been removed from this four-cornered world.

翻譯的真題不是直接把物件根據意思翻譯出來,而是了解不同語言裏面的符號含義還有對方國家國民的思想方式,最真實地傳遞出去。

這時候陶醉在日本文學氣氛中的我收到了家人的消息:6月12日的黃昏,香港人要去英國博物館旁邊的經貿辦前面抗議!我們要反送中!

我看着興致勃勃的教授計算過時間,從這個鳥不生蛋的地方過去Russell Street應該沒問題的⋯⋯

教授繼續給我看那些珍貴的文物。

除了這個書房之外這棟房子裏面還有一個沒有窗戶的房間,裏面放置了大量圖書館使用的巨型書架。書架上面有各種書籍,日語的英語的、古代的現代的、小說畫冊論文雜誌合刊⋯⋯

從20幾歲到將近70歲的人生,教授燃燒着自己的生命瘋狂地愛着各種文學作品、私人畫家、特別是夏目漱石還有牧野義雄。

我來到倫敦冥冥中的使命?

好多人都聽過夏目漱石有日記留下來。可是卻沒有什麼人知道,夏目漱石在離開橫濱、前往倫敦的途中曾經在香港停留過兩天。

夏目漱石的香港旅行除了可以在他自己的日記找到蛛絲馬跡,還有跟他同船的德國留學生芳賀矢一的《芳賀矢一文集》裏面都可以找到雪泥鴻爪。

原來40年前這個瘋子為了找尋夏目漱石1900年9月19日到9月20日在香港的足跡,專程去過香港!

我看着教授蒐集回來的古舊照片、網上找來的水彩畫明信片……我知道我來到這裏的使命了。

我要幫教授在香港找回這被埋沒在歷史巨輪之中、日本永遠的大文豪夏目漱石的「香港二日間の旅」。

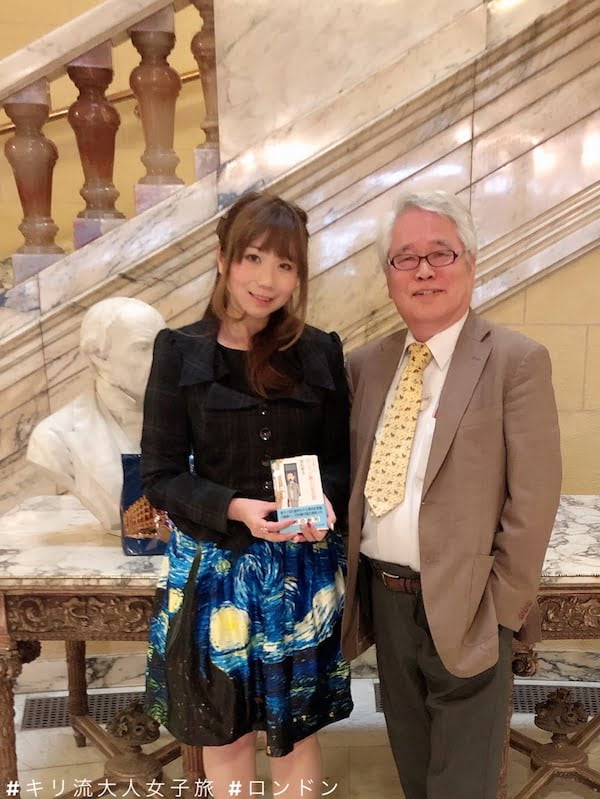

我和恒松郁生教授

1951年出生、68歲的恒松教授曾經對我講過好多次餘下來有能力做研究的日子不多,所以一個星期只能夠見兩次客人,而且必須要是值得見的人才會見面。

在離開倫敦回香港之前兩天,教授突然有把我約出來,這次是在Westminster一間高級會所:邱吉爾曾經是會員的National Liberal Club。

由於6月12日夜晚我回家之後就向香港收藏家協會的朋友們查詢,是否能夠提供部份歷史圖片的相片。

蕭險峰先生、馬冠堯先生兩位非常熱心提供資料和圖片,而且還多得日本文化專家侯清儀老師拔刀相助,確認了部份夏目漱石曾經去過的地方的確實地址。

教授非常高興,把他的自傳寄到我英國的家。可是不幸地這本小書並沒有來到我家,教授專程約我出來就是多送我一本。

我和教授像朋友一樣吃了一個午飯,講政治、講教育、講文學、講經濟……天南地北。

教授很喜歡強調自己的研究生命就快走到盡頭。

6月12日那天,心急如焚的我在前往倫敦橋的火車上給教授發送了一個訊息,告訴教授我一定會回香港繼續幫他找回缺失了的兩天的一切相關消息。

之後一個小時,在雨中我們幾百個香港人望着150年來的宗主國的政治行政中心,高呼口號支持着地球另一面的香港反送中。

下一站的夏目漱石旅程,我們要飛去現在風聲鶴唳、草木皆兵、唇亡齒寒的香港。

後記:

執筆寫下這篇文章的今天是2019年8月25日。這天的早上,兩年前我在山口縣萩市有過一面之緣的奇人義士、一個真正活在現代的古代人小池太一先生永遠離開了這個世界。

恒松教授你一定要好好活着。

你一定要看到我找到夏目漱石的足跡。

後會有期,不見不散。

2023年5月29日追加:

感謝中大歷史系師兄與友人張軒誦之幫助,以夏目漱石為首的20位日本名人戰前到訪香港的研究已結集成兩冊書籍,分別為香港日本戰前交流歷史研究《爐峰櫻語:戰前日本名人香港訪行錄》(2022)、《爐峰櫻語:戰前日本人物香港生活談》(2023)。