前往青森縣旅遊時,每一次都選擇住在青森駅周邊的酒店。今次連續住三天的JAL CITY跟車站約7分鐘步行距離,跟のっけ丼聞名的青森魚菜センター是夠接近了,卻偏偏排碰上了定休日。

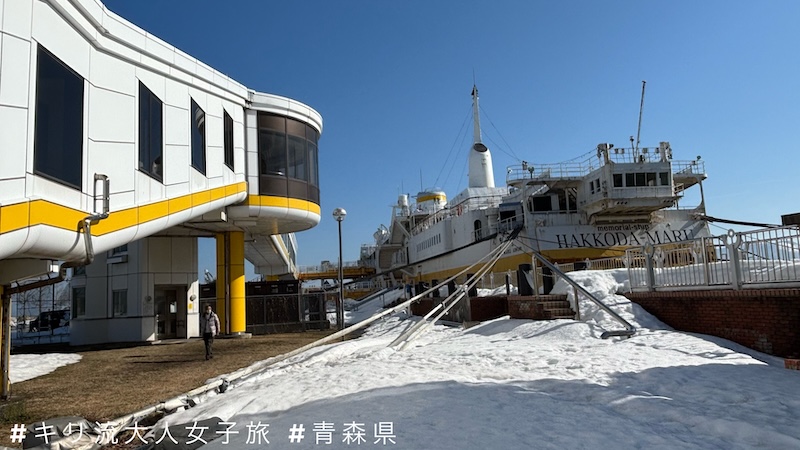

這天的第二個行程是青函連絡船的「八甲田丸」,對於經歷過青函連絡船時代的上一代日本人來說,八甲田丸見證了日本戰後復興和經濟成長的歷程,是時代演變的象徵。

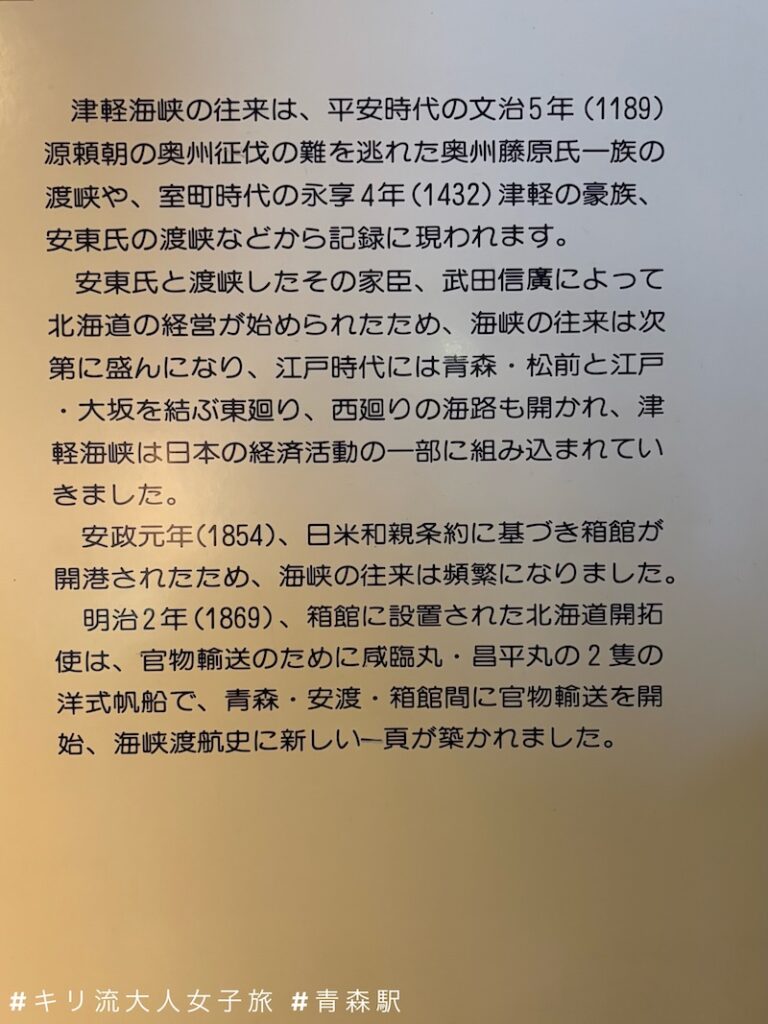

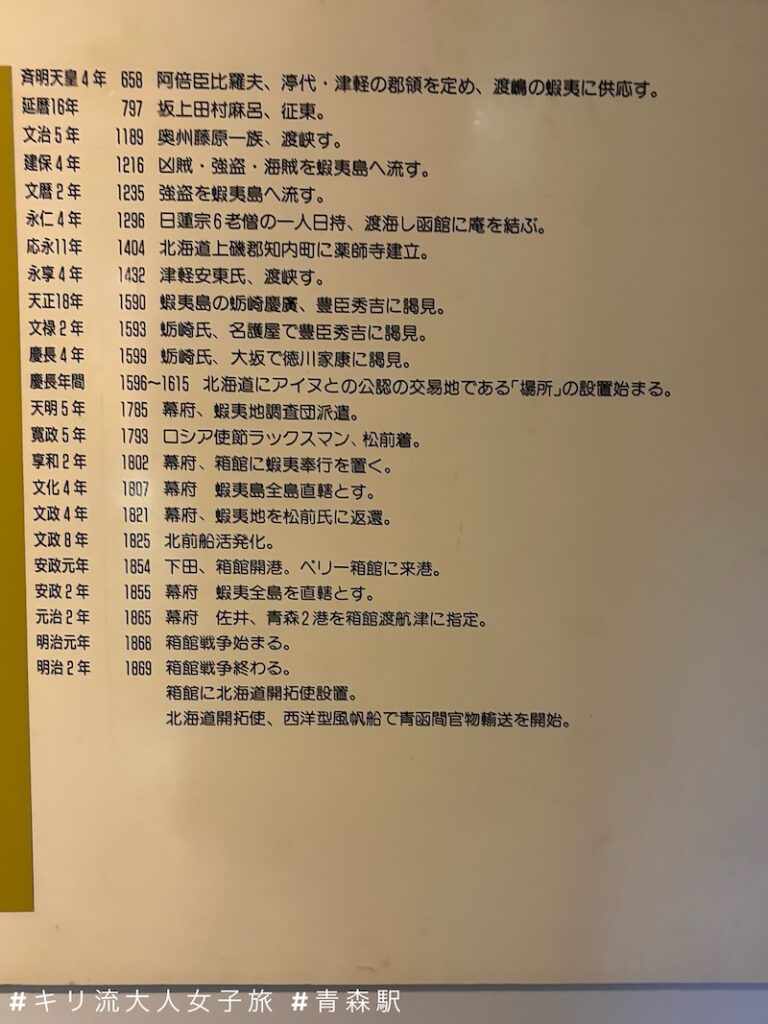

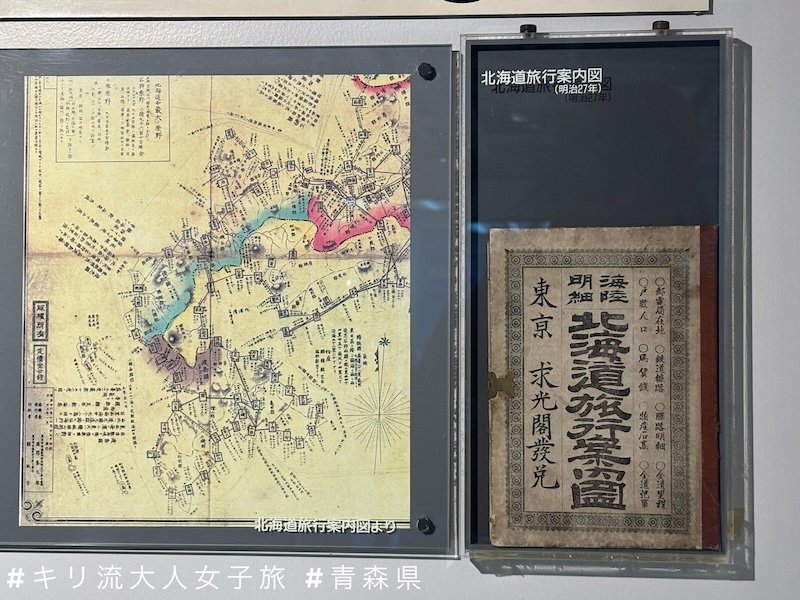

這艘於平成2年(1990年)成為博物館的青函連絡船最初由國鐵營運,後來隸屬JR北海道。自19世紀末期至昭和末年1989年,一直擔當著串連本州鐵道北端的青森駅和北海道鐵道南端的函館駅的任務。

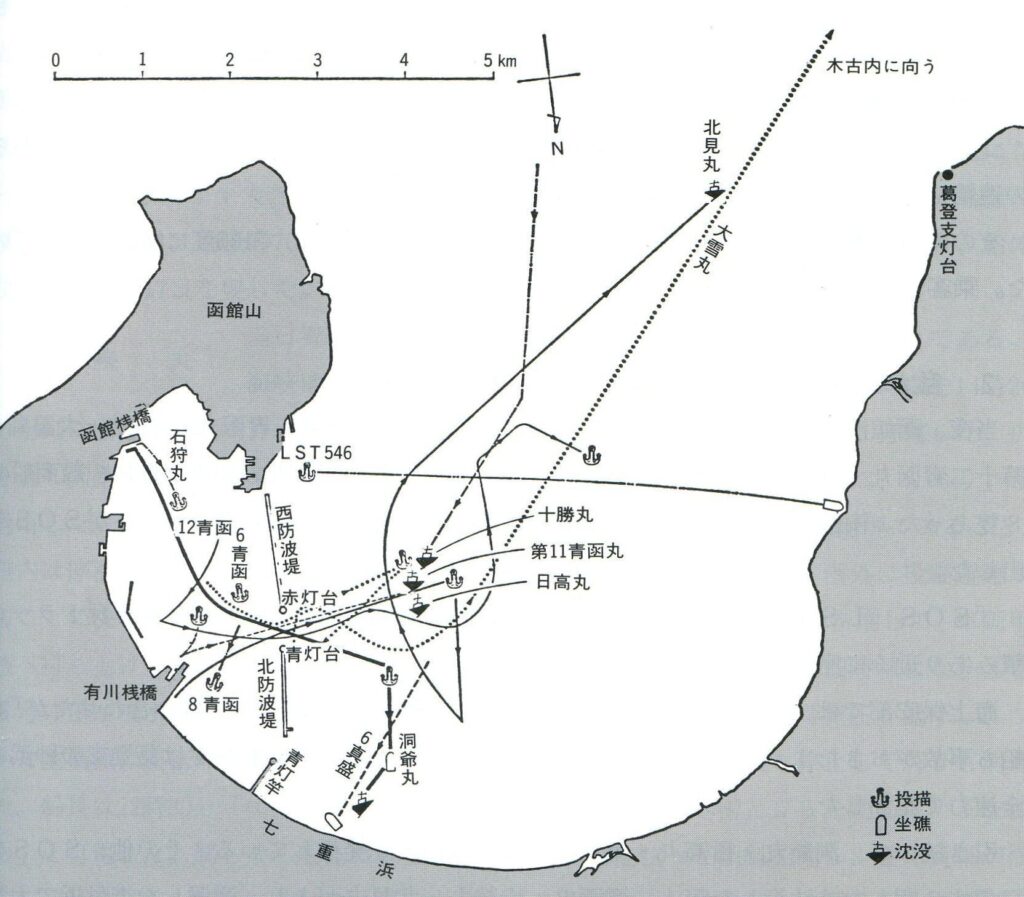

在搜尋器上,「青函連絡船」的相關搜尋字是「洞爺丸颱風」。青函連絡船從十九世紀末期就投入服務連接本州和北海道,戰爭期間被炸光後粗製濫造了一批船隻,最後在1954年9月26日發生颱風夜五船沉沒事件,後來還在1965年經由內田吐夢監督改拍成電影《飢餓海峽》。洞爺丸風災後建造青函隧道的呼聲越來越大,而在隧道通車前,災後新製的青函連絡船繼續擔當交通樞紐,八甲田丸正是當中一員。

洞爺丸台風【日本史上最慘烈海難】日本國鐵四大災難 青函連絡船5艘連續沉沒

《飢餓海峽》(1965年)內田吐夢 高倉健 洞爺丸颱風 青函連絡船

從陸地上清晰可見的舊鐵軌一直延伸到鮮黃色的船身,跟遍地皚皚潔白積雪形成鮮明對比。

八甲田丸內部從地下1階(第二甲板)一直延伸到4階(航海甲板)。

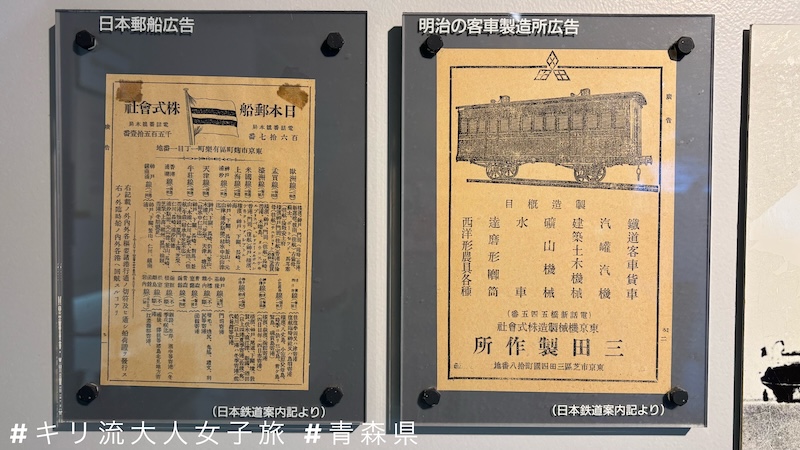

買票和御船印後最先走入的展覽室是舊時青森街道的實物大小模型:魚肉店、蔬果店、車站、和服店……通通呈現了戰後百癈未興的日本老街。

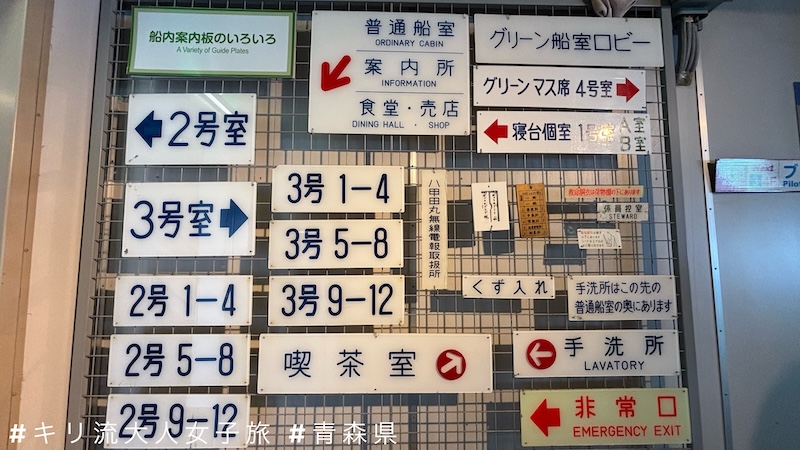

八甲田丸 2階(船樓甲板)、3階(遊步甲板)保留了普通船室、綠色車廂、寝台室。在客艙之外,最值得參觀的是即使是當時的客人亦不能走入的駕駛室。從玻璃窗往外看,一望無際津輕海峽另一方就是北海道。控制室有神棚,保佑交通安全。

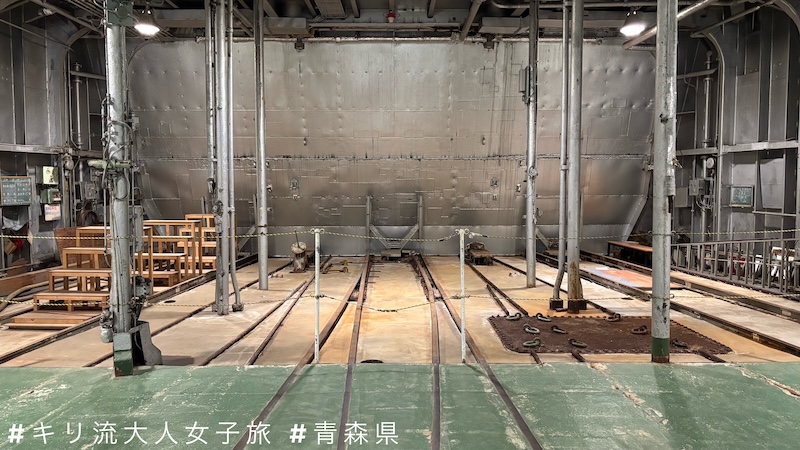

往下走到1階(車輛甲板),分別有北海道的特急キハ82形、地方線路使用的柴油機關車DD16和郵便車スユニ50、車輛在甲板進出使用的控車ヒ600亦在展示之列。

雖然青函連絡船可載火車,但並不是載滿了乘客的列車直接駛入船艙的意思,很多時是車輛調動而把車廂放在船內。

青函隧道開通後,青函連絡船就被廢止了。 從1954年洞爺丸風災到1989年青函隧道正式啟用足足35年。現在從東京直上新函館北斗的北海道新幹線,使用的正正就是青函隧道。

在前往八甲田丸當天我還不知道青函連絡船相關的各種事情,「啊就是個昭和客貨船」這樣子。

回香港後,讀了洞爺丸風災資料再看《飢餓海峽》電影。如果沒有1155人死亡的客船洞爺丸、沒有全船職工殉職的戰時匆忙落成的第11青函丸、戰後草草完成不敵颱風沉沒的北見丸、十勝丸、日高丸⋯⋯⋯就沒有安全舒適的新青函船隊如八甲田丸。

青函連絡船象徵的不單是交通機械發展,還有號稱「最安全、最謹慎」國家的日本,用幾多生命換來血淚交纏的教訓?假如青函隧道還未落成,北海道新幹線又何去何從呢?

牽一髮而動全身,八甲田丸正是戰後日本發展中災難與交通史中的一顆小齒輪。

延伸閱讀: