兵器與盔甲通當令人聯想起戰爭、爭奪控制權時用作進攻和防禦的工具。但是當我們走在上帝視角,縱橫四海千秋萬代,這些器物在戰場以外同樣舉足輕重,至今仍是「權力」與「道統」的象徵。

威武奢華:跨文化禮儀兵器藝術展 官方網頁及資訊

在最開頭我們先來定義「兵器與盔甲」:

在這總稱之下的器物,主要可分為五大類別:①盔甲(如頭盔)、②刃器(如劍和匕首)、③弓箭、④近戰武器(加長矛和錘)以及⑤火器。

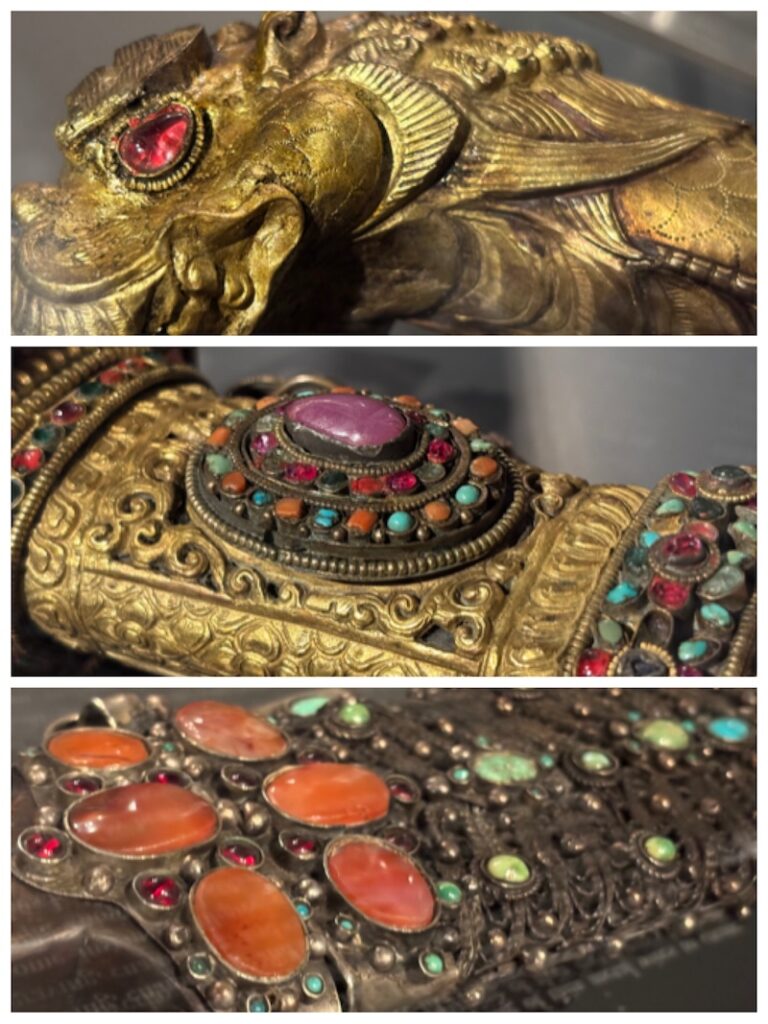

在展覽的入口先來看看各種常見的裝飾與鑲嵌技術,古今中外匠人的心血結晶堪稱藝術品。

工匠選用多種工藝技術裝飾兵器和盔甲,如琺那、鑲嵌寶石和金銀覆疊等。這些禮儀兵甲裝飾複雜且材質珍貴,正好反映其重要性。

兵器上的動物象徵擁有人對權力的渴望,無論是幻想的動物龍鳳還是人間的獅子老虎或者馬匹,都會出現在兵器之上。在中東還有把經文雕刻在刀柄或者刀身上,祈求神明加持力量賦予主人權力與武力。

禮儀兵器種類繁多,華麗的武器彰顯階級和地位,展現權威、正義和秩序。它們亦是諸國與盟友交換饋贈的外交禮物,與軍事武器截然不同。

有些部落和族裔還會以兵器作為榮譽、身份、權力和陽剛氣質的象徵。禮儀兵器亦用於皇家狩獵和宗教儀式等社會活動,集功能與裝飾與用途。

這些器物是持有各種技術的工匠們通力合作的成果,如刀刃鍛造和寶石鐵嵌,應以裝飾藝術品看待,就如珍貴的珠實一樣。

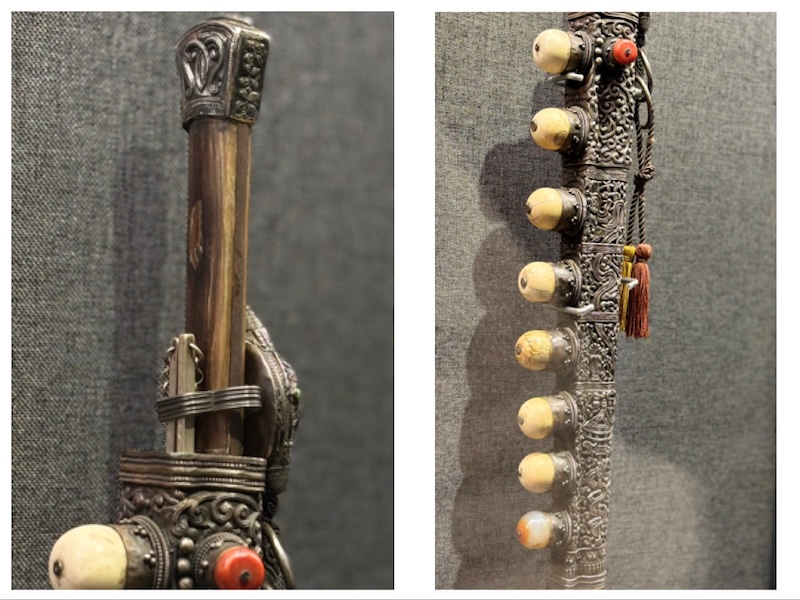

鄂圖曼禮儀匕首和刀具的設計

土耳其鄂圖曼帝國的匕首和刀具不但是有實際功能的武器,也是地位象徵、外交工具和精美的藝術品。在鄂圖曼宮廷,這些武器是官方服飾的一部分,在儀式、慶典和正式活動中掛佩。與外國政要、使節和盟友之間亦常以這些器物作禮物饋贈,以示善外交手腕及效忠。

馬在西藏文化意義和實際用途上都極其重要,其重要性深植於當地的歷史和日常生活,以至武術和靈性實踐。西藏地形崎嶇遼闊,古代交通、通訊、貿易,尤其戰爭,都非常依賴馬匹。

對於西藏菁英和軍事領袖,擁有馬匹和馬甲象徵權力和威望。裝備精良的馬匹和騎士,在戰場上不但可以佔據主導地位,更能贏得尊重。西藏禮儀馬甲的馬具包括馬鞍、韁繩、馬轡、籠頭、挽具、馬銜及馬鐙,這些馬具通常以金、銀和寶石等奢華材質精心裝飾。

中國的禮儀兵器和盔甲豐富多樣,反映出悠久和多元的文化、藝術和工藝發展。

由於滿族統治的清(1644-1911年)十分重視軍事征戰,疆域擴及蒙古、新疆、西藏和臺灣等地,這些擴張的軍事行動除了輻射清王朝的政治影響力,也帶來了藝術文化的交流。清朝統治者除了融合滿蒙漢的文化傳統,以及「文」與「武」的特色,同時也透過戰利品、進貢和宮廷製造,展現出多元文化主義。

這些兵甲偏好特定材質及裝飾樣式,如運用柔軟的馬毛和皮革,使之深具遊牧民族特色,又善於運用早於明已流行的寶石鑲嵌雕刻裝飾和複雜的金屬工藝,使之光彩奪目。

清皇帝會在京城近郊舉行大閱,皇帝全副武裝,身穿鎧甲,並掛佩裝飾華麗的武器。隨行還有規模龐大,莊嚴堂皇的儀伙展示,突顯清朝統治者的獨特地位及政權合法性。受校閱的武將和八旗軍士會穿戴最上乘的兵甲,列隊行進,接受檢閱,並進行戰術操演,將士揮舞刀劍,有序地發射弓箭和槍砲,從而展現八旗軍隊的軍事實力及嚴謹紀律。外藩王公大臣和鄰邦的使節也會受邀觀閱。此外,珍貴武器亦會在外交場合作為皇帝賞賜的禮物,外藩和鄰邦也會將兵器作為貢品,象徵彼此友好和從屬的關係。

禮儀盔甲(中國清朝)

在其他宮廷藝術作品中可以看到武將們配備兵器的情形,如乾隆皇帝(1736-1795年在位)為表彰凱旋將領而繪製的紫光閣功臣像中,大部分都威武自豪地掛佩腰刀及弓箭裝備,一些高級將領亦會身穿盔甲,這些肖像畫懸於紫光閣中,以作宣揚統治權力及軍事謀略的工具。

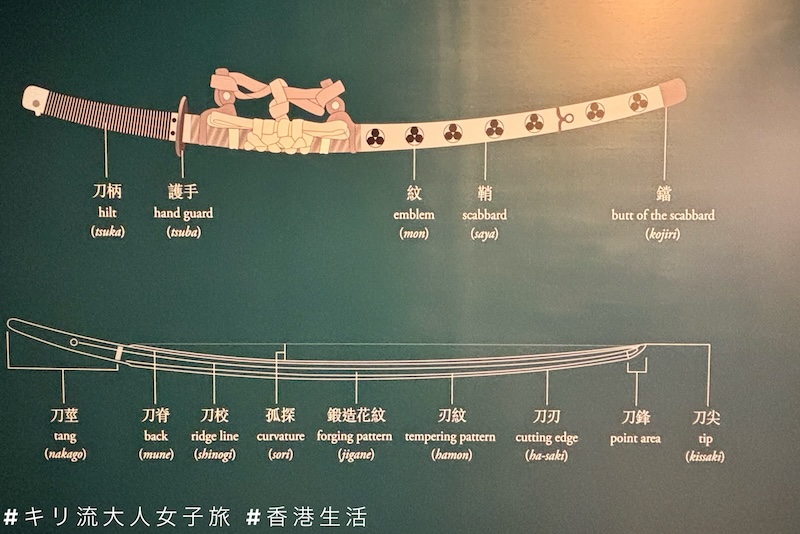

鍛造完美:日本刀的藝術

日本刀最早遵循東亞大陸中國和韓國的傳統,主要採用單直刃,稱為「直刀」。曲刃的出現可以追溯到平安時代(794-1185年),這個決定性時刻催生了獨特的日本刀。

一千多年來,日本刀不僅用作武器,更作為藝術品受到珍視。隨著時間的推移,戰鬥技術和武士的需求亦有改變,日本刀的形狀從太刀優雅、細長的刀刃,演變成武士刀的形狀;後者起源於室町時代(1336-1573年)的暴力衝突,刀刃更短更堅固。

日本刀劍的製造在鎌倉時代早期達到高峰。最優秀的鐵匠紛紛湧入鎌倉,為新的菁英武士階層服務。他們之間的互動促成了一種新的鑄劍風格,產生出相洲流派。該流派最著名的代表人物是正宗,他現在被公認為日本最好的劍匠。跟隨正宗學藝的鐵匠遍佈日本各地,並建立出他們別具一格的承傳。

日本刀劍的一個重要特徵是對鋼材回火效果的美學追求一絲不苟,尤其是精緻刃紋的製作。由細小的麻田散鐵晶體組成的回火線,經過細心的拋光後就會顯露,沿著刀鋒呈現乳白色、雲狀的痕跡。

日本刀深植於日本文化的儀式和慶典中,亦是武士身份的重要組成部分,象徵榮譽和責任。劍經常被供奉於神社,或在祭祀時使用。日本對刀劍的崇敬和欣賞,使其有別於其他文化。

日本與歐洲

日本在19世紀中葉向西方開放,標誌著與歐洲文化和商業交流的開始。日本主義興起,歐洲的收藏家、藝術家和鑑賞家開始欣賞和搜羅日本文物,包括劍及拵。

【遠東藝術對歐洲的衝擊:Japonisme And Chinoiserie】

這兩把劍採用日本生產的歐洲風格配件,並飾有日本圖案,例如上方短劍劍柄的櫻花裝飾。

有見歐洲市場對日本藝術品需求日增,日本工匠開始生產專門用於出口的拵。這些作品通常保留傳統日本技術和設計,但有時會稍作調整,以迎合歐洲市場的品味和偏好。其後,歐洲工匠又將日本元素融入自己創作,產生獨特的混合形式。

兩劍配件都採用了赤銅,它是一種日本銅金合金,在明治時期幾乎專門用於日本劍的配件和拵。這些器物通常表面為金色及黑色,其黑色是經鏽蝕加工或上漆而成。

法國拿破崙遠征埃及,引發歐洲對北非和中東的強烈興趣,並對東方藝術和技藝深深著迷。

富有的歐洲顧客委託工匠、金匠和珠寶商重製禮儀武器,例如這把採用深藍色琺瑯和鑲嵌高級鑽石和紅寶石的黃金製作的摩洛哥匕首。彩色琺瑯製成的花朵和卷葉是典型受東方影響的歐洲設計,刀鞘螞蟻標記提示進口法國為19世紀中葉,生產地很可能在瑞士。

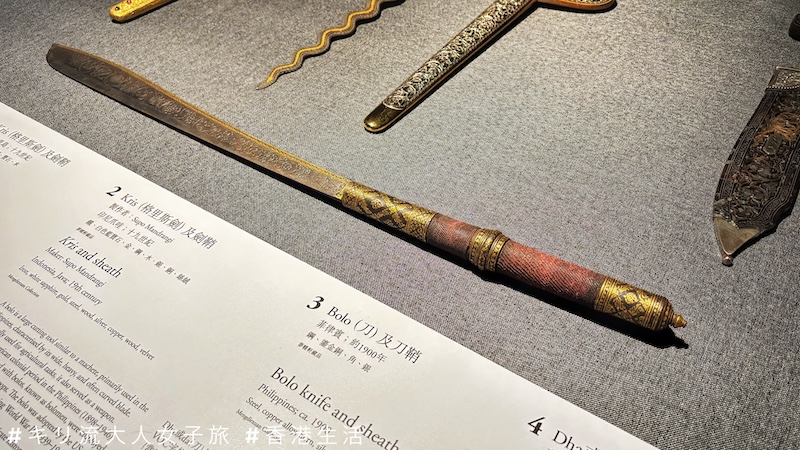

東印度公司的光輝歲月

Dha刀是泰國各地普遍使用的一種單刃刀,此刀的底部刻有VOC字樣,即荷蘭東印度公司的縮寫。

17世紀時,荷蘭東印度公司與泰國有重要而複雜的關係:1602年,荷蘭東印度公司與泰國建立外交和貿易關係,荷蘭人對香料、紡織品和貴金屬等商品貿易深感興趣,與泰國國王簽署了多項協議,讓該公司可以在泰國境內建立貿易站和倉庫。

這些協議互惠互利,荷蘭人獲得了鹿皮、大米和錫等具價值的商品,而泰國則受益於荷蘭的武器、軍事知識和歐洲商品。

英國東印度公司早於1600年成立,但到1637年約輸・威徳爾(John Weddell 1583-1642年)船長率領船隊到達廣州之後,英國東印度公司才正式進入中國。

1730年代,英國積極參與利潤豐厚的茶葉交易,將它轉化成風靡全國的飲茶時尚活動。

英國東印度公司在中國的影響並不限於貿易。此處展出的禮儀劍和匕首,突顯隨他們的行動而來的軍事進駐・步兵軍官通常攜帶Pattern sword(式様劍),此術語意指英國政府或軍隊正式批准和發佈的武器設計標準樣式。

這種樣式於十九世紀初引進,以確保軍事人員(尤其是軍官)所攜帶的武器劃一。每種式樣劍都標明生產年份、確切的設計、物料、尺寸及其他特徵。式樣劍通常具有華麗的鋼柄和直刃,並飾有軍團徽章。

彎刃的輕型步兵佩劍亦在這段期間出現,以及Dirk(短匕首)用作地位象徵。這些兵器在巡遊、警衛、閱兵和官方儀式中掛佩,代表個人軍階以及英軍傳統。

延伸閱讀: