1995年1月17日的阪神·淡路大地震是關西30+的居民永不磨滅的惡夢。突如其來的地動山搖如世界末日,一波未平一波又起的震動重擊神戶及週邊地區,摧毀的房屋數以萬計,經統計後罹難人數超過5000人。

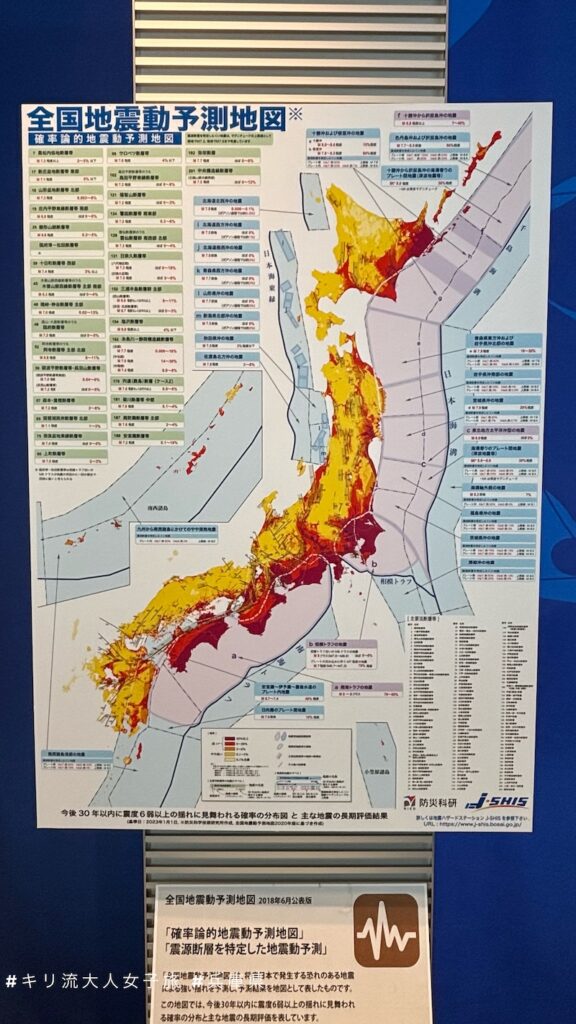

阪神大地震讓人類上了痛入骨髓的一課。死者墳草已青,生還者則驚魂稍定,又要準備隨時突出其來的毀滅性災難——南海海槽地震。日本的居民晨昏定省,隨時準備避難;觀光客的大家,又是否有心理準備?

日圓低位可衝破地震海嘯的心理關口,但對天災的危機意識亦必須早日陪訓。台灣跟日本都有嚴峻的地震威脅,香港在住的我們雖身在福地也可透過今日介紹的神戶市中心東側「阪神・淡路大震災紀念館」去感受、去了解地震發生前、中、後我們要面對的課題。

是一座極具吸引力的互動式博物館,主要是紀念 1995 年阪神大地震中喪生的受難者。

乘搭阪神本線抵達岩屋駅,出站後向海邊步行大約 10 分鐘即能到達「阪神・淡路大震災紀念館(正式名稱為阪神・淡路大震災紀念人與防災未來中心)」。這座互動式博物館在2002年開幕,除了紀念阪神大地震受難者,還擔當教導民眾認識自然災害的公共教育使命。

走近這座巨型玻璃建築物,金髮碧眼的外國人可不少。跟廣島和長崎原爆博物館一樣,震災紀念館的外語(中英韓兼備)保証來自五湖四海的人都能用最簡易直接的方法感受並了解天災的威力與人類面對自然挑戰的努力。

最初走入的房間並不設座位,大家排排站在一起抓緊扶手後便開始沉浸式體驗所有1995年1月17日驚心動魄的巨響與地面傳來的震動。有人說MBTI 16型人格中的「F」再講感覺,我的共情與投入能力相當強,即使明知道這是單純的體驗亦毛骨悚然。

我們都怕變老,卻忘記了能夠「變老」也是一種福氣。當朋輩臉上長出縐紋我卻依舊青春少艾,只有兩個可能:我吃了人魚肉長生不老、或者我已經長埋黃土。

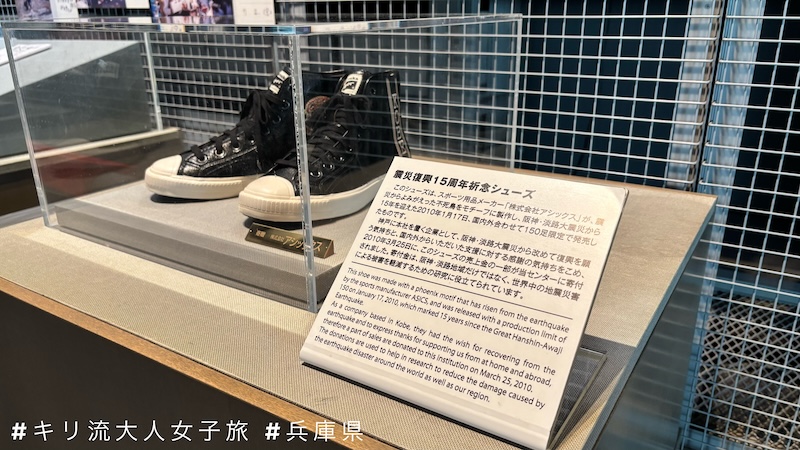

博物館中展出許多阪神大地震的歷史文物,包括記錄神戶市大規模復原過程的照片與影片。那些屬於已經離開世上的人留下過的生存軌跡,永遠停留在1995年1月17日年紀的他和她從此以1995年的歲數,繼續活在他們所愛的人與愛他們的人腦海之中——就好像倖存者的對白:「我已成為母親了,當年睡在旁邊被砸死的姐姐卻永遠都是小學生。」

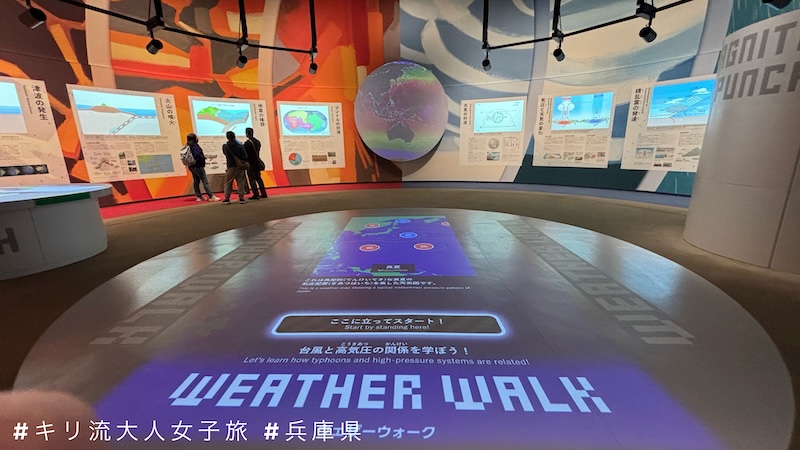

館內亦設有專門區域,提供與防災有關的資訊及互動式體驗,在眾多體驗當中最受歡迎的是「便利店」與「海灘」體驗。

便利店體驗讓參加者感受身在便利店時如何保護自己在地震時間的安全。職員會隨時按下地震警報,參加者要馬上作出對應行動,然後地震過後職員會為參加者解說當才採取的行動是否正確、又或者有什麼更理想的避難措施。

海灘體驗遊戲玩法是大型螢光幕上投影出情境題,讓大家思考在公路以及海灘分別遇到地震警報時應該作出的行動,根據當下判斷選擇答案,然後靠向左邊或者右邊。

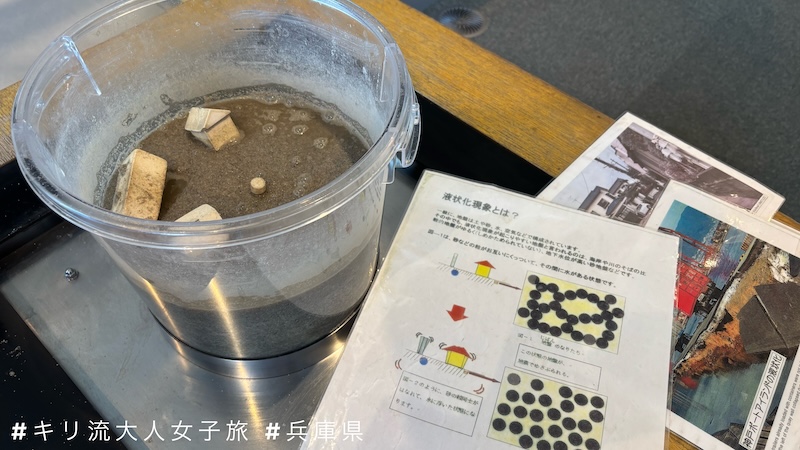

我個人印象最深刻的是關於地面液化的科學模型最為震撼。向來地面液體化影響樓宇結構的講法聽得多,卻難有模型重新仿製情況。本來有職員拿着小小的透明花盆,透過強烈震動讓土壤瞬間溶化,模型的迷你房子紛紛倒塌。

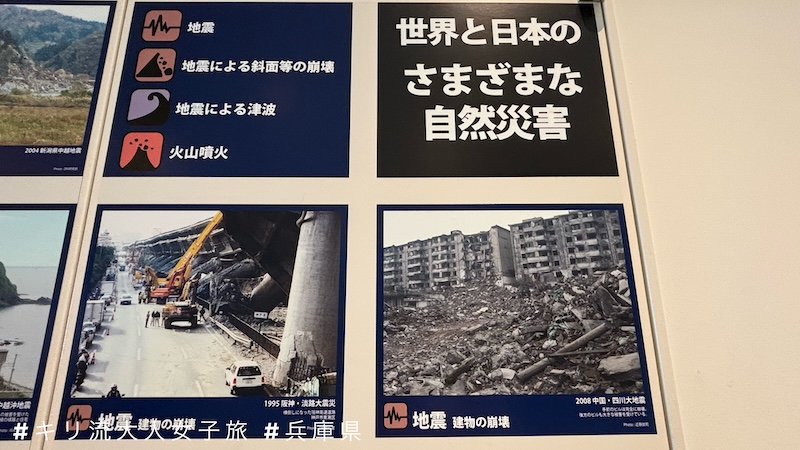

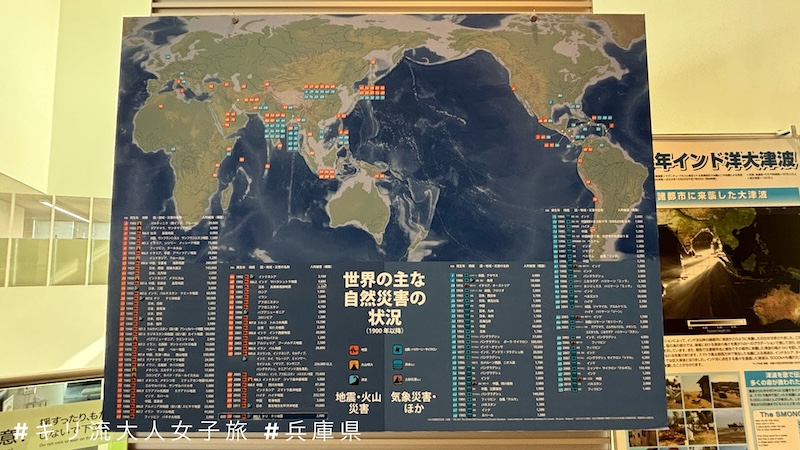

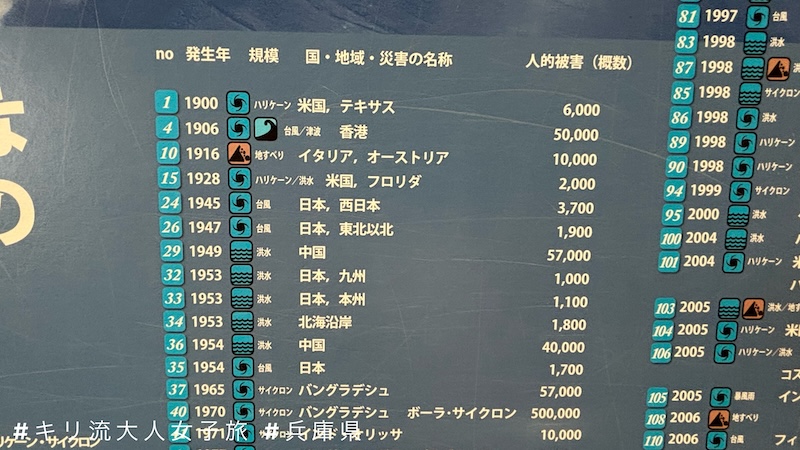

在世界自然災害之中,竟然還能找到香港的名稱!時值慈禧太后還在生的1906年,香港發生極為嚴重的颱風。它比起60年代的颱風溫黛還要早上一個甲子,經歷過的人早已怍古。我們這一代的最強颱風記憶,應該是山竹吧?

最近北海道公園棄置的行李箱以及大型垃圾成為旅遊公害的焦點,讓大家思考「失格旅人」的自私自利行為。我頗擔心旅遊人數日益增加的日本一旦發生天災,言語不通、不懂得照顧自己、甚至自私自利地在災區跟當地居民爭奪資源或不守紀律的旅客,必定會成為更大的公害。

延伸閱讀: