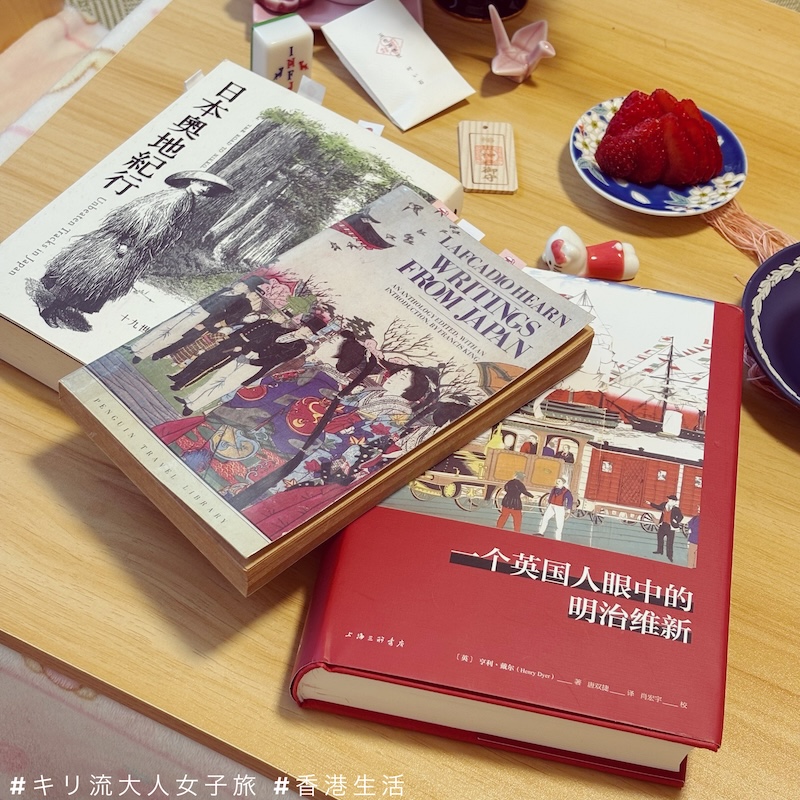

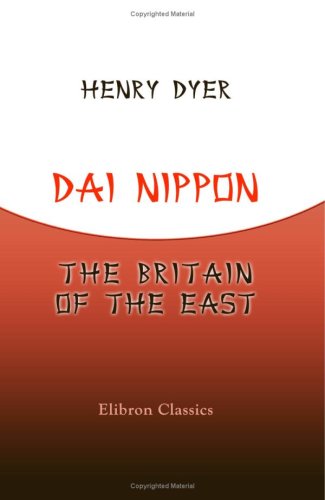

於19世紀70年代於日本執教鞭、蘇格蘭的近代工程學家Henry Dyer在1904年寫下著作 “Dai Nippon, The Britain of the East: A Study in National Evolution” ,記錄他在日本走過20年歲月的個人感受與所見所聞。

經過兩個甲子後Henry Dyer(以下簡稱Henry)著作被翻譯成《一個英國人眼中的明治維新》。抱着「參考百多年前日本學術界外籍教授的個人體驗就好像個人專訪吧」的心態,展開了為期一星期的囫圇吞棗式史料快讀研習。

購買原著英文版 Dai Nippon, the Britain of the East: A study in national evolution Paperback – 25 Jun. 2002 按此

如果閣下看到這裏還沒有離開,估計都知道1904年正值多事之秋。日本打敗滿清王朝、正與俄羅斯在朝鮮土地上爭議不斷。

全書535頁不輸明治日本西洋建築物通用的赤煉瓦份量,非常適合在穿越到明治日本跟鼎鼎有名的大人物們打交道前作為天書好好研習。

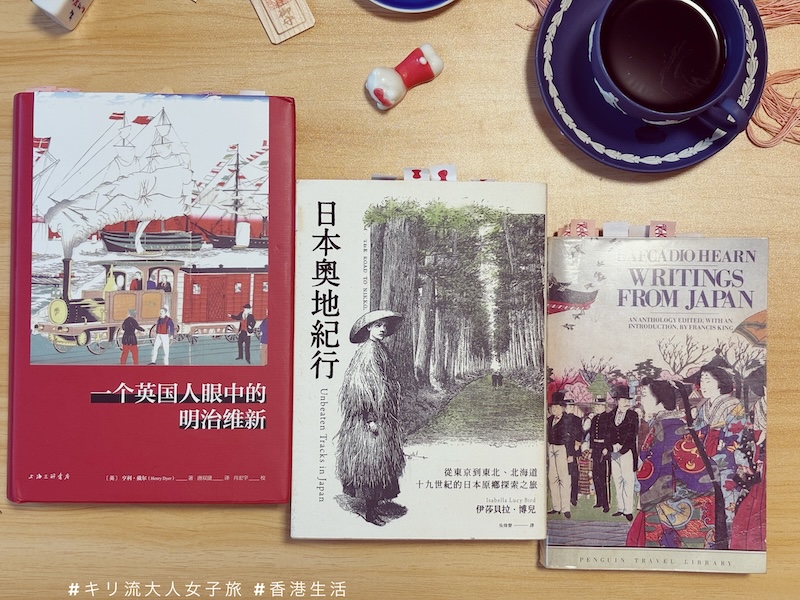

跟我們以往閱讀的華裔人士或者日裔人士寫作的歷史書不太一樣。身為英國人Henry讀的資料都是英文為主,除了當代的英文報章與名人著作外,當中又包括我熱愛的的Patrick Lafcadio Hearn。Patrick不是別人,正正就是雪女的父親小泉八雲!然而,同為19世紀末期至20世紀初期的居島根縣松江市英國人,Henry跟Patrick的文筆可是各走理性與感性的極端。(曾經有一位旅行家Isabella Bird也用文字記錄了她眼中的日本《日本奧地紀行》,但旅行與生活始終有別)當閱讀過三個人的作品後,我認為Henry的書本最接近「1900年日本生活大百科指南」,在數據整理以及客觀環境敘述方面是比較全面的。

書中有些有趣的觀點站在Henry本人的角度,以下隨便摘錄五個我印象比較深的話題,供各位參考:

① 上位武士 初探數學:

武士並非只會打鬥,這個階層屬於社會上位者,他們學習的知識亦甚為全面包括茶道文學插花等等。要是他們學會了數學科學物理等等,日本社會又會變成怎樣的光景呢?

② 宗教神權 世俗政權:

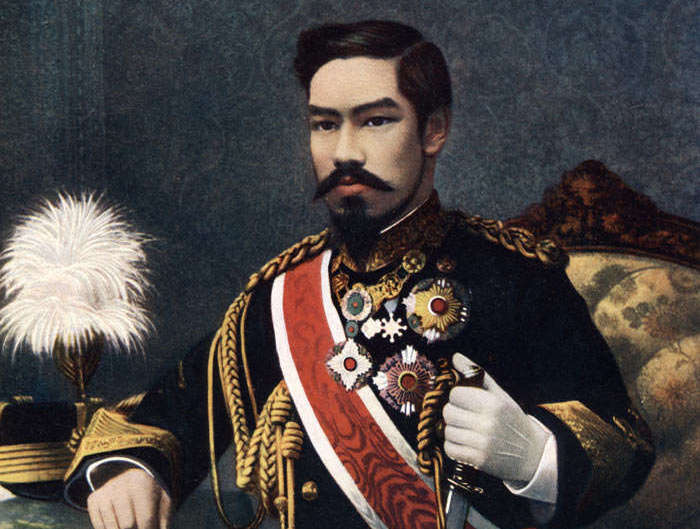

假如天皇就好像教宗的存在是日本人的心靈寄托,以往的幕府將軍才是真正掌握實權。因此在以往外國人眼中,他們就好像教皇與皇帝的分別。

③國之根基 在於訓民:

在教育方面帝國大學設立獎學金提供窮苦子弟亦有向上流機會,同時亦有「訓盲院」向殘疾人士提供教育,這些都是坊間討論日本教育時忽略的細節。

④ 脫離亞洲 走入歐美:

日本沒有完全跟從歐美,保留了道德品性、藝術人文的正面發展。日本美術發展功臣岡倉天心就強調了亞洲一體的重要性,這一點跟福沢諭吉「脫亞入歐」論無疑有衝突。船堅炮利之外文藝發展從來沒有被忽略,工匠對創作的堅持依然受到保護。後世經常只看到後者,卻忽略了依然有人提倡重視本國的特色。

⑤ 報恩中國 惺惺相惜:

1905年至1910年早稻田大學成為最早有清國留學生的高等學府,中國的宋教仁、李大釗、陳獨秀亦曾於早稻田就讀。作者認為對抗德意志的William II 「黃禍」之談,同樣為黃種人的日本人與中國人反而惺惺相惜,假如他們聯合起來以日本為首,對抗「白禍」將會是未來世界讓人恐懼的發展。

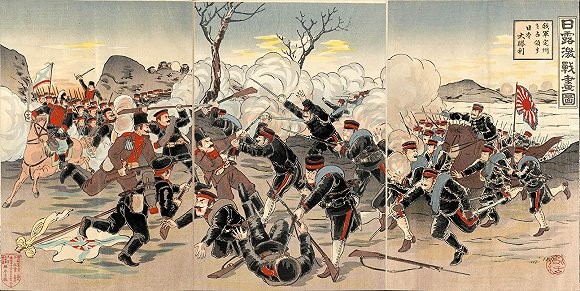

對於第五點中國的翻譯者甚為不滿,在注釋狠狠地批評日俄戰爭讓中國與朝鮮人民蒙受極大災難、云云。這一點我是同意的。Henry認為亞洲的人民可以在日本領導下挑戰白人主導的世界,正正就是成書後30年日本人大東亞共榮圈的構思。但大東亞共榮圈最後是否成功?我們都很清楚。

有趣的話題當然不是只有這些,550頁可以在一星期看完絕對不是平凡無聊書。

至於我本人感到啼笑皆非的地方,則是Henry認為日本明治年代的女性地位比英國19世紀的女性要高。

Henry 看到普遍女子只要找到好人家就能平穩幸福地渡過一生就認為比起英國婦女在工業革命後需要兼顧家庭以及事業輕鬆。

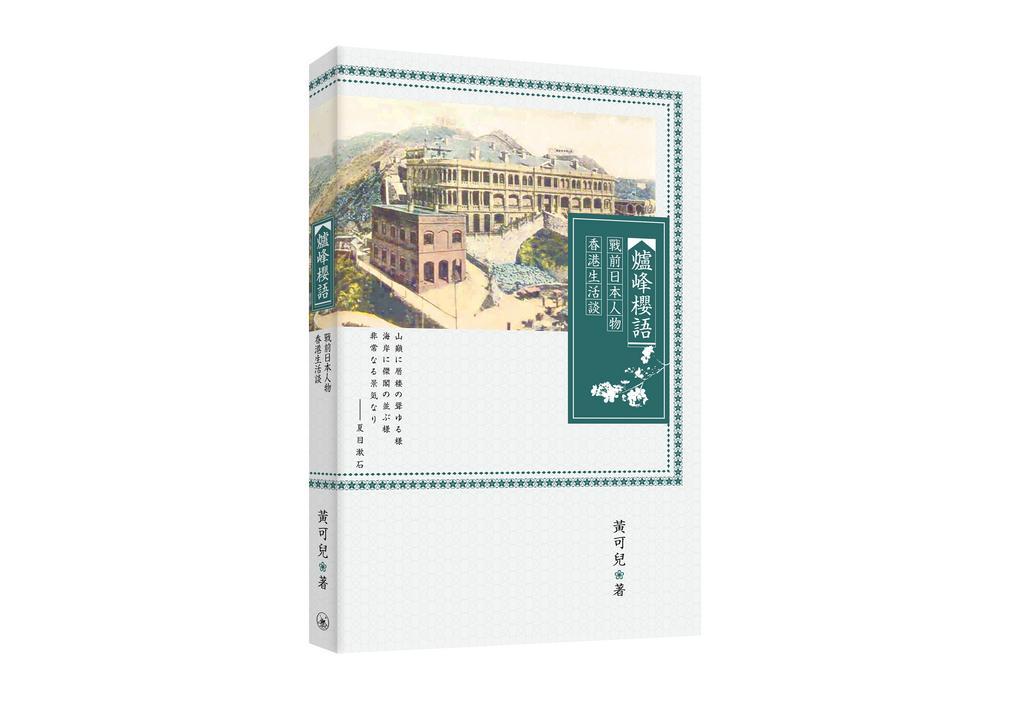

Henry大概不知道當時即使是禁止買賣婦女,還有所謂的唐行婦(からゆきさん)、也不了解清國奴隸船事件在日本社會的迴響(見拙作《爐峰櫻語》下集)。香港保良局博物館至今還保存明治天皇贈送的銀碟,感謝香港保良局把拐帶到香港賣淫的婦女送回本國。

我大膽推測Henry始終是一位大學教授,即使在當時的日本亦屬於社會名流德高望重之輩,也許他眼中所見的世界與我作為女性看的並不一樣;另外他以男性的角度去分析女性的幸福就是留在家庭相夫教子,這一點在21世紀女性的眼中也有斟酌的餘地——當然用我的眼光去跟150年前出生的英國紳士Henry比較是不正確的,這點我也相當理解。

最後要讚美本書注釋非常用心認真,提供原始史料的說明與來源相當詳細。對於渴望能夠一書走天涯認識明治社會各方面的讀者來說是非常容易理解的教科書,希望深入研究的話在注釋之中找尋原始史料繼續學習研究也是可行的。

從來閱讀簡體字的歷史書,我都會先入為主心裏有個譜,但這本書除了把1900年的香港寫成「中國香港」避免政治不正確之外,是瑕不掩瑜的工具書。

夠膽說即使閱讀英文原文,如沒有譯者提供的細心注釋,恐怕單憑本人學識素養也未必可完全吸收Henry所表達的意思。

【有關選擇日本歷史書】

自習日本史有很多方法,「讀書」是其一。在「讀書」中,又分開「現在的人」和「當時的人」寫的兩大類。「現在的人」如21世紀的我並沒有經歷過明治的生活,都是轉述我閱讀過的、聽過的事情;而「當時的人」如19世紀的Henry亦是把他自己的所見所想記錄,或者讓他們同年代的人去閱讀。

正如我們也不能了解25世紀的人希望看到怎樣的21世紀紀錄,我現在寫的都是為了給同年代的人看的。

【有關坊間明治時代書籍】

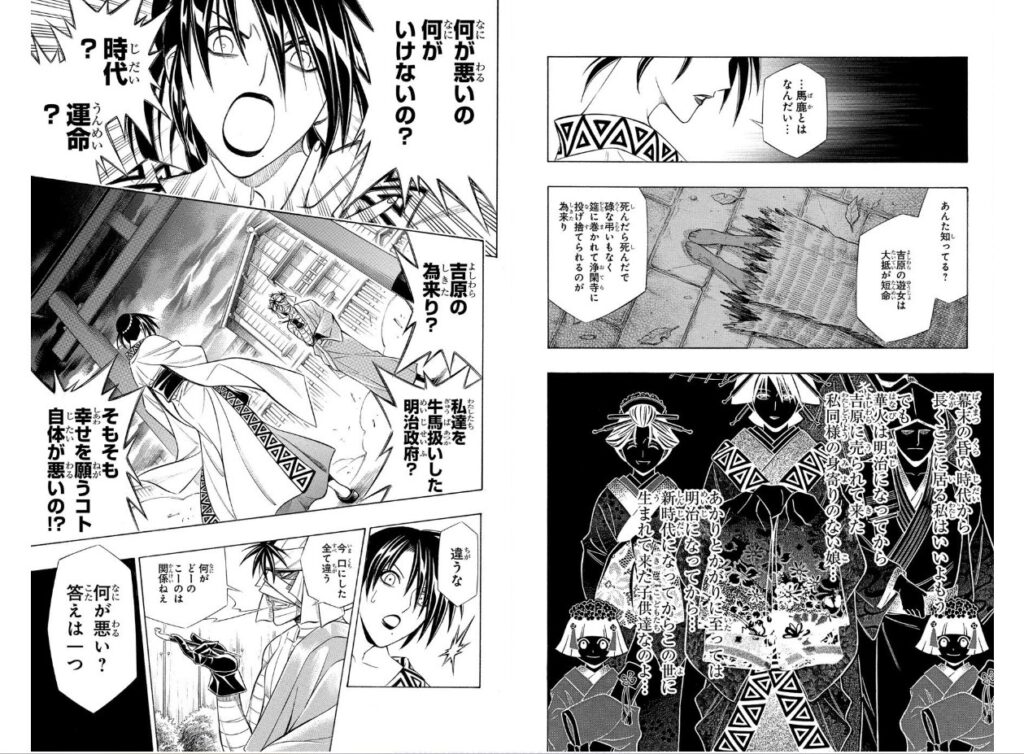

若數坊間關於明治時代的書籍,「吉原花魁」外必數「生活百科」、「文學美術」相關的書籍,再不然就是圍繞那兩場讓日本脫胎換骨的戰爭:甲午戰爭、日俄戰爭。

當超過90%的「明治迷」最關注的都是「主題」,「宏觀」整個時代的書籍,便顯得枯燥乏味、過度精闢。120年後的今天,我們都在消費「明治」留下來的美好回憶,卻難以走入真正的「明治時代」——就好像人人都在回味九龍城寨在電影裏的美好形象,卻漸漸遺忘了九龍城寨成長的無名氏們經歷過的貧窮與艱難歲月。

延伸閱讀: